萍乡这朵“针尖上的莲花”,为何能绽放千年?

在江西萍乡莲花县良坊镇,数十名妇女正凝神运针。彩线在指尖翻飞,细密的针脚在布面上延伸,一朵朵莲花渐次绽放。莲花客家绣非遗传承人周品雨穿行在人群间,不时俯身指点:“这里要注意色彩的过渡。”“看,这样绣出来的花瓣才有立体感!”……

这是当地妇联举办的莲花客家绣巾帼培训班,邀请周品雨担任主讲老师,系统传授这项非遗技艺。“以前只会缝补衣服,哪学过这么精细的绣活?”一位学员捏着绣花针,手法已颇为熟练,“周老师教得耐心,我现在基本针法都会了,以后在家就能接单,多一份收入!”在这位学员身旁,几位“宝妈”一边讨论针法,一边运指如飞。她们手中流转的,正是承载千年历史的莲花客家绣。近日,这项技艺入选江西省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

“莲花客家绣起源于民间,是中国刺绣艺术的一朵奇秀。早在晋代,莲花就有‘云中掉落绣鞋’的传说,明清时期更呈现‘家家女红,户户针工’的盛景。”周品雨告诉记者,这门古老技艺的独特气质,源于中原文化与莲花本土文化的交融。唐代以来,外来移民尤其是客家先民的迁入,带来了先进的中原刺绣文化。这些外来技法与当地“三苗”、百越部族的传统织绣工艺碰撞融合,形成了构图疏朗、色彩明快、针法多变的独特风格。莲花客家绣注重与生活的联结,兼具观赏性与实用性,这种将生活美学与文化符号巧妙结合的特质,是其历经千年而生命力不衰的奥秘。

“90后”周品雨出生在一个刺绣世家。她的曾祖母是当地知名绣娘,常被清末帝师朱益藩家请去做女红。大学中文系毕业后,周品雨当过一年半教师,最终选择回乡传承技艺。“刚开始真的很难,”她坦言,“基本功没有捷径,哪怕从小耳濡目染,真上手后也只能一针一针苦练。”周品雨的父母周建华、陶卫华是远近闻名的刺绣能手,他们对女儿的培养可谓“高标准、严要求”。有时周品雨埋头绣了一整天,仅仅因为一处错误,母亲就要求她全部拆掉重做。沮丧和委屈常使周品雨躲进卫生间偷偷啜泣,但抹干眼泪后,她仍咬牙继续。

那时,“非遗”概念尚未深入人心,在不少亲友邻里看来,刺绣是“过时的手艺”“没前途的行当”。看着同龄人工作稳定、生活步入正轨,自己却仍在枯燥的练习中摸索,周品雨一度陷入自我怀疑,甚至萌生退意。

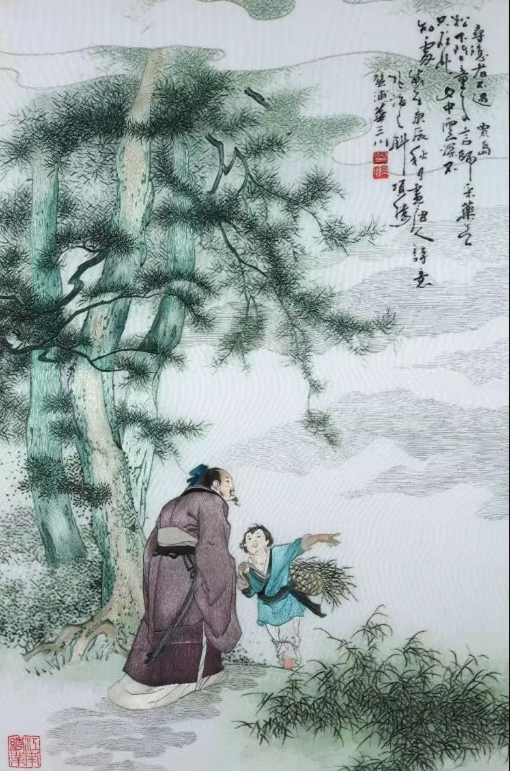

随着周品雨第一幅成熟作品《李白〈古风〉诗意图》问世,转机突现。这幅凝聚她心血的作品,在第九届海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会“中华工艺精品奖”评比中获铜奖。“那一刻,所有的委屈都值了,”周品雨说,“我清晰地看到了这门技艺的价值。”此后,她全心投入传承与创新,钻研父母开创的“摄影绣”“打籽泼墨绣”“飞白绣”等新技法,将摄影的光影与水墨画的意境融入刺绣,大大提升了作品的艺术表现力。历经几代人的厚积薄发,莲花客家绣成功入选省级非物质文化遗产代表性项目名录,多件作品获中国手工艺精品博览会金奖、中国工艺美术“百花奖”银奖等国家级奖项,并先后在上海世博会、“中国—东盟10+1”艺术精品巡展、中国(深圳)国际文化产业博览交易会等重大国际展会中亮相。

周品雨深知,技艺的生命力在于人的传承。她和父母一方面在线上开展公益培训,打破地域限制,让更多人接触非遗;一方面在线下坚持“送非遗进学校、进社区、进乡村”,将莲花客家绣的种子播撒到更广阔的土壤。2023年,周品雨成立莲花县客家绣娘工艺织造有限公司,推行“非遗传承+人才培养+产业振兴”模式。公司开发出小夜灯、书签、车载香薰盒等文创产品,还将“指尖技艺”转化为“指尖经济”,帮助农村妇女、居家“宝妈”及行动不便的残障人士灵活就业。截至目前,莲花客家绣传承人已培训绣娘上万人,解决300多人居家就业。

一针一线,绣出的不仅是花鸟虫鱼,更是连接历史与未来、艺术与民生的文化纽带。周品雨家族五代人的坚守证明,非遗的真正生命力,既在于扎根传统的深度,也在于拥抱时代的广度。这份“守正”与“创新”,正为乡村振兴与文化自信注入源源不断的活水,映照出中国非遗在传承中发展、在创新中振兴的生动图景。

(编辑:李锡念) 来源:江西宣传