芦溪史韵 莲说溪源 周敦颐与宗濂桥

公元1041年,北宋理学鼻祖周敦颐从洪州(今南昌)分宁县(今修水)主簿任上,调“袁州(今宜春)卢溪镇(今芦溪)”代理市征局事务,至1044年,在芦溪工作生活前后历时达四年之久。任职芦溪期间,是周敦颐思想走向成熟的重要阶段,对他后来理学思想的形成,产生深远影响。后来写下脍炙人口的传世佳作《爱莲说》,与他在芦溪的经历紧密相连。芦溪县融媒体中心所属平台开设《芦溪史韵・莲说溪源》专栏,挖掘周敦颐与芦溪的故事,解码《爱莲说》的诞生密码及丰富内涵,探寻廉洁文化的深厚基因和精神传承。

芦溪老石桥晨景(东面)

留恋时代气息浓郁的芦溪县城,起码有两处底蕴深厚的景观值得欣赏,一为芦溪老石桥(实为新石桥,最早的石桥建于宋代),一为狮山公园。

古宗濂桥原桥不存,据民国二十五年《昭萍志略》记载:桥址在今县城芦溪石桥下方20米处,与东桥街直连。

《芦溪县志》(2006年7月修)载:宗濂桥位于县城区内,横跨袁河,始建何时,无以考究。宋代为纪念理学家、教育家周敦颐(号濂溪)在芦溪兴办教育,取名为宗濂桥。此后,元明清民国历朝历代多次进行重修或大整修,为石碟木结构。

芦溪老石桥(西面)

据考,芦溪最早为纪念周敦颐而命名,跨芦溪县城袁河的宗濂桥,世称古宗濂桥,为明洪武间知县李顺英建,万历六年知县常自新重修。至明洪武二十二年,萍乡知县陆世勣再修古宗濂桥,后倒塌。清乾隆四年,绅士许国鸿等又重建。乾隆三十六年再圮,由百姓自发捐资重修。至乾隆四十九年,桥损坏,百姓再次集资重建木桥。据史料记载,此间,蒲州同知肖维文亦曾捐田一千把为岁修费。

查找资料,对宗濂桥历史,存在不少记载:

清嘉庆《萍乡县志》载:“宗濂桥,距古桥百余步。国朝乾隆十九年巡检魏厚安率里人建,三十六年圮。改建木桥。四十九年再圮,里人公建木桥。商民敛资并合萧维文所捐古宗濂桥之田为一以备两桥之需。古宗濂桥,在宗濂书院大街,洪武中知县李顺英重建,万历六年知县常自新重修。二十二年知县陆世绩复修。”

熊我苏(清湖北黄梅人,1732年任萍乡令,历13年)《重建宗濂桥引》:“宗濂桥何为而作也?后人为宋周子作也。周子尝为芦溪税吏矣。风之光月之霁……去后则追思。追思不已,作为斯桥,亦见桥如见周子,意宗濂之所为名也。”

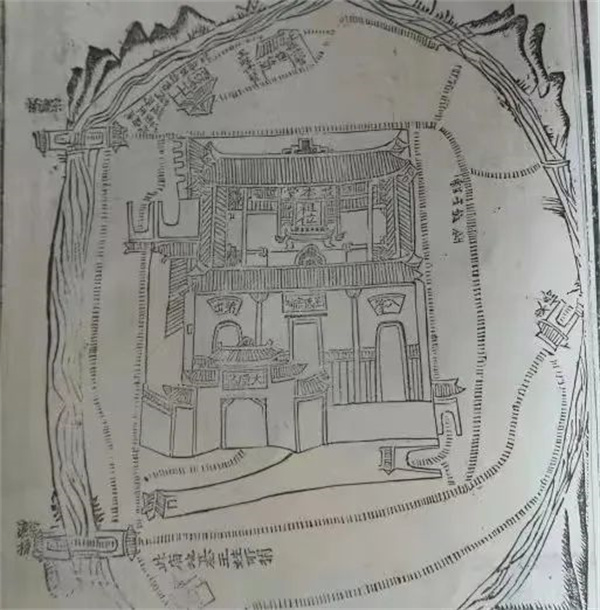

民国时期《芦溪王氏族谱·宗祠图》两座宗濂桥位置

方钺(清光绪曾任萍乡知县)《重修宗濂桥记》:“芦水发源罗霄山,至芦市始通舟楫,流经宜春、新喻,合赣水以下注鄱湖。盖楚蜀滇黔孔道也。市有桥二,东西屹峙,跨芦水为梁,以宋庆历时濂溪周子曾监酒税於此,故桥额均颜曰:宗濂桥。余自乙亥(即光绪元年,1875 年)冬,膺命宰萍,屡道其间,谒周子祠,心仪夫霁月光风之盛德,恒低徊不能去焉。今岁夏季,市绅以重修宗濂桥记请。按邑乘:桥创於前明洪武间,至国朝乾隆十三年(1748),巡司魏君见轮蹄填委,往来者或跂足竢,因率里人增置新桥于旧桥下百步而遥。则自置新桥,而加古字于旧桥以别之。”

周继炘(嘉庆九年(1804)至十七年任萍乡县知县)《宗濂桥捐田碑记》:“芦市旧有桥,曰宗濂,以近濂溪先生祠侧,故名。地当孔道,商旅往来坌集。其溪流发源武功,合大安乡诸水东注,势甚湍急。初垒石为一桥,嗣以赴市者纷沓,又增置新桥于下,以利其行。”

袁世彬(清萍乡人)《芦溪新老宗濂桥志序》:“芦溪旧有宗濂桥,桥之西南为宋周濂溪夫子祠,因榜曰:宗濂,以志向往之诚。初筑石为一桥,后以芦为萍东一大市,四方商旅之所常经,辐辏络绎,自微明达昏夜不绝。桥虽利于涉,而不免于拥挤,为增置新桥于下。”

芦溪宗濂桥夜景

芦溪虽多处桥被称为宗濂桥,但至今传承古桥风韵,承载久远历史积淀,曾一度被称为宗濂桥的即为芦溪老石桥。该桥于1935年始建,至1943年竣工,前后历时8年。

这石桥全长68米、宽7.8米,跨水面为五个石砌半圆孔,浮出水面约七八米,远观灵秀轻盈,近瞻傲然苍劲。其桥面由长条麻石铺就,横直相间,既讲究力学结构,更体现建筑设计对美学的追求,行走上面,有穿越长长的时光隧道之感,那种手工时代打磨之精细与人力之伟大,使你用足迹丈量足可体味。尤经人来车往常年碾压的痕迹深嵌其上,对历史人文的承载让你油然而生敬仰。

石拱桥建成后,原石墩木结构宗濂桥仍保留通行,并定期整修,直至1960年,桥废仅存石墩。1982年,芦溪重修古宗濂桥,改石墩木结构为混拱结构,3孔,长50米,宽7米,1987年竣工通车,此即为现在的宗濂桥。

老石桥和宗濂桥一河贯穿,毗邻相望,成为县城连通一河两岸街区的主要桥梁。如今,老石桥已列为受保护的文化遗址,成为一种城市建筑发展文化符号。

人们将“宗濂”名为桥名:“宗”者,应为“遵从”“敬仰”“不忘”之意;“濂”者,“濂溪”之省称。一个“宗”字,足见百姓心目中对于有益于地方的官员,所作贡献的嘉赞与纪念之深厚。

(编辑:李锡念)

来源:《袁水河畔的周敦颐》(杨启友编著)节选