上栗县赤山桥:百年桥影里的乡愁与光阴

赤山桥:百年桥影里的乡愁与光阴

潘果

人们对身边最熟悉的事物,往往容易少了一份深入探究的心思。每天走在我们脚下的这片土地上,穿梭在镇上的大街小巷中,看惯了街头巷尾的模样,听熟了邻里间的乡音,却很少有人会去想:赤山镇的“赤山”这两个字,到底是怎么来的?

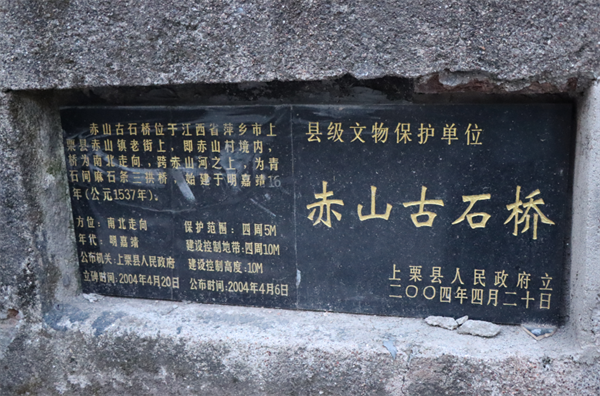

其实答案就藏在镇上那座老桥里——那座被叫做“赤山桥”的三拱石拱桥。

早在明朝嘉靖十六年(公元1537年),这座古桥就伫立在了这里,距今已有488年。相传,赤水河岸边有位巨富,名叫欧阳十万,为了便利两岸居民,倾尽家财修建桥梁。眼看桥身将成,却差最后三尺石料,是四邻乡亲你搬一块石、我添一把力,才合拢了这道弧线。为铭记这份众力修桥的情谊,当地人取名“尺三桥”。年深月久,方言里的“尺三”渐化为“赤山”,桥名易字,镇亦随之——赤山镇,自此以桥为名,亦以桥为记。

走近赤山桥,它没有精雕细琢的华丽,灰白的桥身只是一道最简洁的线条。石板间的缝隙积着岁月的尘土与青苔,连成一幅素朴的底纹。若逢雨天,桥面被雨水洗得发亮,脚步需放慢,雨点敲击石栏,叮咚成韵,桥下细流汇成潺潺小曲,仿佛古桥在低声哼唱。

河水倒映桥影,波纹一晃,旧时光便活了。孩子们的答案里,它是通往学校的捷径,是桥头的麻辣烫和文具店;成年人的记忆里,它是逢五的集市,是接送孩子时匆匆踏过的石板,是桥头偶遇的一句家长里短;而老人口中的桥,则是1944年弹片擦过的缺口,是烽火里依旧挺立的脊梁,是目送一代代赤山人从桥这端走向那端的守望。

四百八十八年,赤山桥只是静默地站着,像一位寡言的长者,守着萍水河里流淌的光阴。河水载着无数个日出与日落,缓缓东去。谁是第一个踏上此桥的人?已无从稽考。只知道,当年在桥上赏月的先人,与今日倚栏望月的孩童,眼里的光华是同一轮月亮——澄澈、温柔,从未断流。

桥的一端是沉甸甸的岁月,另一端是亮堂堂的明天。赤山桥稳稳地跨在两者之间,把过去的烟火、当下的烟火与未来的烟火,悄悄系成一条不会散的长线。

(编辑:李锡念)

来源:上栗发布