“八一”建军节 致敬每一位“退伍不褪色”的TA

脱下的是军装

褪不去的是忠诚

告别的是军营

放不下的是担当

有这样一群人

他们曾将青春献给国防

如今虽已退役

却在各自的“新战场”上

以不同方式

诠释着“人民子弟兵”的初心

建军98周年之际

让我们走近平凡而闪耀的TA们

感受那份永不磨灭的军人本色!

他们,三代热血传承

用“生命勋章”温暖人间

在安源区,有一个普通却不平凡的“军人世家”,用行动诠释了什么是“奉献终生”。

出生于1932年的罗树辉,是一位曾浴血抗美援朝战场的老兵。他带回“和平万岁”纪念章,却深藏功名,在铁路岗位上默默奉献一生。

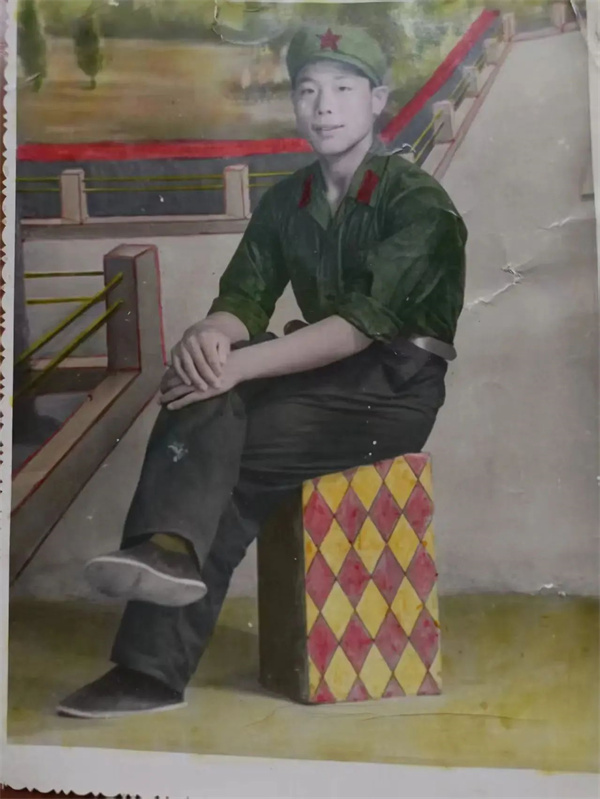

志愿军老兵 罗树辉

罗树辉的次子罗华萍,是空军退役军人。2018年病重时,他毅然决定捐献自己的眼角膜和遗体,为他人带去光明与希望。

罗树辉的四子罗伟勋,一位曾在南海舰队服役的海军老兵,今年4月因重病离世。家人遵从他的遗愿,捐出了他的一肝两肾及遗体。

罗树辉

罗伟勋

两次捐献,一场跨越生死的“生命接力”,这充满大爱与奉献的抉择背后,是一个家族流淌在血脉里的信念。罗伟勋之子罗聪,也是一名退役军人,曾在西藏军区服役。对于父辈的大爱之举,他深表理解和认同:“虽然不同年代军人的口号不同,但不变的是一份家国情怀,一份热忱奉献的赤子之心!”

他,放下钢枪拿起相机

“为人民服务终身”

在湘东区的街巷与乡野间,83岁的陈德钧背着相机步履不停。这位曾扛枪卫国的军人,1965年在厦门执行任务时身负重伤,被评定为国家二等乙级伤残军人。医生曾断言他需终身依靠拐杖,他却以三年苦练重新站立,转业后在萍钢中学执教,将部队的坚韧注入教育。

1996年退休后,陈德钧在4平方米的阳台挂起“为民服务店铺”招牌,免费为居民修鞋、磨刀、理发,一干数十年,累计服务数千人。2001年,他“从零开始”学习摄影,不仅用镜头记录湘东区的发展和变迁,保存下大量珍贵图片资料,还免费为百岁老人、退伍军人及附近居民等拍照留念。20多年来,他免费为周边群众拍摄照片约10万张。

2021年当选“中国好人”的陈德钧,家中满墙照片如岁月勋章。“共产党员就是要奋斗终身,要为人民服务终身”的誓言,与“光荣在党50年”纪念章一同闪光。

他,踏响铿锵正步

为青春点燃理想之光

崔心皓的军旅生涯,踏着共和国最庄严的足音——作为中国人民解放军三军仪仗队的一员,他曾昂首走过长安街,接受建国60周年国庆大阅兵的检阅;在酒泉卫星发射中心,他曾守护戈壁滩,保障神舟七号飞船直刺苍穹。

2012年退役后,他成为青少年心中的“播火者”。作为萍乡、宜春两地20余所公办中小学的校外辅导员,他是孩子们最熟悉的“升旗人”。近百场升旗仪式,他用“毫米级”的严谨告诉学生:“国旗尊严高于一切!”

在爱国主义宣讲课堂上,崔心皓从不照本宣科。为小学生讲长征,他化身“故事大王”,让小红军的草鞋穿越时空;为中学生析时局,他播放神舟七号发射的轰鸣,用现代实战案例警示“强军有我”。有人问崔心皓:“退伍十几年,还这么拼,图什么?”他指指胸前党徽,目光灼灼:“当年在长安街踢正步,我看见亿万双期待的眼睛。今天,我要让孩子的眼里,燃起同样的光。”

她,以声为桥

让英烈精神直抵人心

在芦溪县的苍松翠柏间,卢德铭烈士陵园静卧山麓。这里,一位退役女兵用十年如一日的坚守,让秋收起义总指挥的壮烈史诗穿透岁月、直抵人心。她叫刘小红,曾是北京军区某部通信兵,也是解放军艺术学院的文艺骨干。2016年,她婉拒大城市邀约,毅然回到家乡,成为了卢德铭烈士陵园的一名专职讲解员。

面对陵园3500平方米的展陈,她俯身钻进史料瀚海,将秋收起义的烽烟、三湾改编的星火、文家市转战的艰险,凝练成直击灵魂的解说词。为了让卢德铭烈士的英雄事迹更加深入人心,她将自身深厚的军旅情感融入讲解。参观者专注聆听的神情、被烈士精神感动的湿润眼眶,都使她更笃定:“守护英魂,就是守护民族的根脉!”

寒来暑往,刘小红累计接待参观团体500余场,服务观众近5万人次。在她看来,守卫国土,是军人天职;守护英魂,是赤子初心。近十年间,刘小红用自己的坚守架起一座桥——一头连着烽火连天的过往,一头通向薪火相传的未来。

“军人的价值在哪里,

无怨无悔做奉献!”

一日入伍

军魂入骨

值此建军98周年之际

让我们向每一位

“退伍不褪色”的TA致敬

(编辑:李锡念)

来源:萍乡发布