湘东区:从军营到乡野 退伍军人何江的返乡创业路

老关镇三角池村的晨雾里,总能看见一个皮肤黝黑的汉子弓腰在农田里,手里捏着一把莲蓬,眼神专注地望着水里游动的甲鱼。他就是何江,一个把军营里的硬朗劲儿揉进乡土里的退伍军人。

1970年出生的何江,20岁那年揣着“红本本”走进军营。三年摸爬滚打的日子,把细皮嫩肉的小伙子淬成了铁打的硬汉。被子要叠成豆腐块,步伐要踩成正步点,“担当”“吃苦”“不服输” 这三个词,像钢印一样刻进了他的骨子里。1993年退伍时,连长拍着他的肩膀说:“到哪儿都别忘了,你是个兵。”

这话他记了一辈子。南下广东的火车上,何江攥着仅有的退伍费,心里只有一个念头:“不能给军人丢脸。”从最基础的打工做起,凭借着在部队练就的韧劲和拼劲,一步步积累经验和资本,后来成功创办了自己的工厂,在异乡闯出了一片天地。2008年,考虑到家中母亲年事已高,需要人照料,何江毅然放弃了广东的事业,回到了魂牵梦萦的家乡。他说:“部队教会我孝顺和责任,母亲在,家就在,回来是应该的。” 回到家乡后,他没有闲着,一直在寻找能在家乡扎根发展的机会。

回乡的前几年,何江做过大货车运输,搞过石英砂投资,总觉得差点什么。直到2018年春天,村口喇叭里喊着 “凯丰故里要建红色教育基地”,他盯着自家那片荒了半截的农田忽然来了灵感。“种莲花吧!” 他扛着锄头下地时,妻子还笑话他 “当老板当傻了”。可没过多久,他又蹲在田埂上犯愁:莲花好看是好看,换不来真金白银。

一个雨夜,他翻着部队时的笔记本,看到“因地制宜” 四个字突然拍腿而起。池塘里有鱼有虾,何不养甲鱼?说干就干,这是何江在部队养成的作风。没有经验,他就四处请教专家、查阅资料。在《水产养殖学》里翻到 “莲鳖共生” 的字样时,他把书按在泥地上哈哈大笑。于是,他一头扎进了 “莲鳖共养” 的研究中。遇到技术难题,他熬夜钻研,反复试验,从不轻言放弃。

创业的难,比他想象的更磨人。第一批甲鱼苗投放那天,他在池塘边守了整宿,凌晨三点看见两只甲鱼翻了肚皮,急得跳进水里捞。请教专家时,笔记记得比当年军事考核的要点还认真。有次甲鱼得了腐皮病,他把行军床搬到塘边,每天三次换药水、测水温,七天瘦了八斤,直到最后一只病鳖开始抢食,他才瘫在草地上,望着天上的星星笑出了声——就像当年完成演习任务时那样。

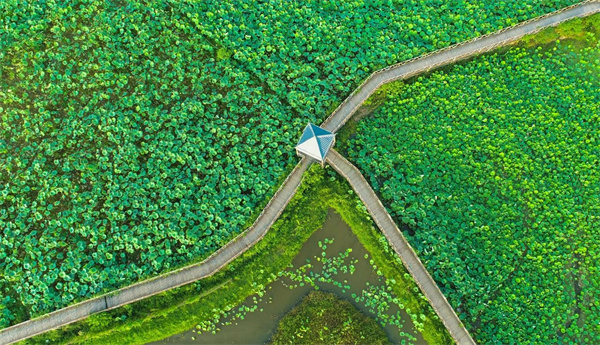

如今的三角池村,盛夏时节十里荷塘连天碧,甲鱼在莲叶间划出圈圈涟漪。这些在莲花池里自然生长、吃着天然饵料、长够了三年的家伙,背甲带着青黑色的光泽,炖在砂锅里不用放味精,汤色浓得像琥珀,肉质紧实,口感鲜美,营养丰富,与人工速成养殖的甲鱼相比,这里的仿野生甲鱼有着无法比拟的品质优势,是真正的绿色健康食材,来参观的游客尝过都说:“这鲜味里有股子韧劲。”

何江的“莲鳖共养” 模式不仅是一份事业,更是他对家乡的热爱和责任的体现。现在,这些品质上乘的甲鱼正等待着被人们认识和喜爱。如果您有需要,不妨购买一份三角池村的仿野生甲鱼,他将以最真诚的态度、最优质的产品回馈每一份信任与支持。

(编辑:李锡念)供稿:老关镇