八一街:党建引领 解锁“熟人社会”

在城市化进程加速的今天,如何打破钢筋水泥筑起的隔阂?让“远亲不如近邻”的传统回归?八一街通过织密组织网络、搭建互动平台、聚焦精准服务三大路径,推动党建引领基层治理从“生人社会”向“熟人社会”转型,让辖区群众的幸福感与归属感显著提升。

组织强基:织密“红色脉络”

让邻里有了“主心骨”

基层治理的根基在组织。八一街把党组织的触角延伸到居民家门口,让每个网格都成为温暖的“红色小单元”。街道构建“街道党委—社区党组织—网格党支部”三级链条,22个网格党组织随网格调整动态优化,让党的组织优势直接转化为治理效能。退休干部、退伍军人、热心居民组成了骨干队伍,在吕家冲社区,居民们提起文福秋,都会竖起大拇指,他用半年时间里走遍了200多户居民的家门,像拉家常一样和大家聊天,细心记下大家的想法。最后,她整理出15条居民最关心的问题,又一个个去推动解决——楼道里昏暗的照明灯亮起来了,老旧的健身器材也修好了,总共办成了28件实实在在的好事。像文福秋这样的党员还有很多,他们活跃在各个岗位上,用行动诠释着什么是责任。政策宣传、民情收集、矛盾调解……党员责任岗上,他们在疫情防控中值守,在邻里纠纷中调解,在应急抢险中冲锋,用行动证明“一名党员就是一面旗帜”。

空间营造:搭建“温暖驿站”

让邻里有了“会客厅”

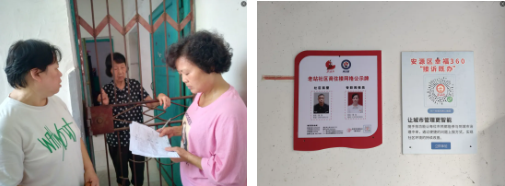

打破陌生的秘诀是创造“见面三分熟”的空间。八一街用实体阵地、文化活动、线上平台,让居民从“擦肩而过”到“坐下聊天”。通过盘活闲置资源,改造8个“邻里之家”“贴心驿站”,图书角、休闲茶座、工具借用站成了居民的“公共客厅”,累计接待6000余人次。各社区结合传统节日常态化开展32场活动,3200余人次参与,共同的记忆让“陌生人”变成“老熟人”。线上平台正成为连接社区与居民的“数字桥梁”,各社区工作人员每日同步最新通知、回应居民咨询,同时将居民随口提的“小区路灯不亮”“楼道堆物”等诉求一一记录,“幸福360”智慧平台和开通的反馈通道,让居民动动手指就能提交问题,让诉求表达更便捷。数字平台真正成为了居民的“贴心帮手”。

服务升温:聚焦“急难愁盼”

让邻里有了“归属感”

八一街聚焦“一老一小一新”,用服务让“熟人社会”更有质感。在藕塘边社区,每天中午,一群身着各色工服的外卖骑手、快递小哥总会准时出现在“小哥食堂”。“一份快餐在外面至少要十几块,在这儿只要几块钱,而且干净卫生。”一位常来的骑手笑着说。这个用慈善资金运营的食堂,累计服务小哥380余人次,解决了新就业群体“吃饭难、吃饭贵”的现实问题。25名外卖骑手化身“流动网格员”,他们在送餐途中“随手拍”,排查出安全隐患几十处,社区还邀请他们加入志愿服务队,利用工作之便为独居老人“多看一眼”:看看煤气阀关了没,听听水电有没有异常。从最初的“治理对象”到如今的“治理力量”,这些城市“摆渡人”找到了归属感。

从“见面不说话”到“邻里一家亲”,从“服务要上门”到“活动抢着来”,八一街的实践证明:党建引领是破解“生人社会”的关键钥匙,精准服务是凝聚人心的温暖密码。下一步,八一街将持续深化“熟人社会”建设,让每一个生活在辖区的人都能找到归属感、收获幸福感。

(编辑:李锡念) 来源:八一街