从革命火种到家风长明:高自立家庭三代人的精神传承

在安源区青山镇源头村,一座古朴的老宅门扇上,“发扬革命传统,争取更大光荣”十二个大字历经风雨,依然清晰可辨。这里是老一辈无产阶级革命家高自立及其后人生活过的地方。这十二个字,不仅镌刻在门扇上,更深深融入这个家庭的血脉,化作代代相传的“清正自立”家风。

革命岁月的清贫与信仰

高自立一生克己奉公、勤俭清廉。一件衣服穿了十几年,即便布满补丁也舍不得丢弃。在艰苦的革命岁月中,他多次负伤,身体虚弱,却始终省吃俭用,将积攒的微薄收入捐献给党组织,支援革命事业。

妻子杨竞成曾担忧地问他:“不留点钱,老了怎么办?”高自立坚定地回答:“等到解放那一天,人人都有饭吃,还用操心这个吗?”1950年,积劳成疾的高自立病逝。他的赤诚信仰与淡泊名利,深深影响了妻子杨竞成。她婉拒了组织的照顾,毅然回到萍乡农村,成为一名普通农民。

当时任江西省省长的邵式平专程探望她,并劝她迁居省城时,杨竞成再次谢绝。面对生活困境,她从未向组织提过任何要求。乡邻建议她以高自立名义寻求帮助,她总是摇头:“他给革命捐钱时就说过,不能拿公家一丝一毫,我们自己能过。”老宅里那张破旧褪色的木桌,见证了她深夜缝补的身影,也见证了“克己奉公、不谋私利”家风的初步形成。

无声坚守中的自立品格

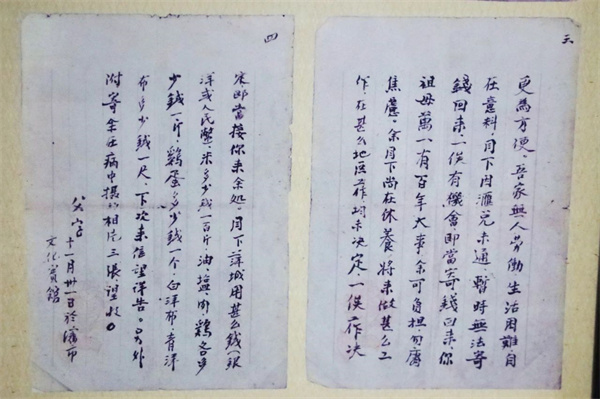

高自立生前要求家人“生活上自力更生,不给组织添麻烦”。他写信给女儿高馥英:“吾儿现已年过二十……我拟送你入学,求得一项专门技能,以便能在生活上自立……”

对于自幼残疾、从未见过父亲的高馥英来说,父亲是照片中的身影,是母亲口中的榜样。母亲常指着门扇上的字迹教导她:“你父亲说,人活着要靠自己,不能给国家添麻烦。”这句话成了高馥英毕生的信条。尽管行动不便,她拒绝成为家庭的负担,编织竹篮、绣制手帕换取微薄收入,用残缺的身体挑起生活的重担。邻居想帮她申请救济,她总是婉拒:“我能做,爸妈说过,要自己挣饭吃。”她时常将父亲支援革命的故事讲给子女,临终前叮嘱的却是:“不要跟组织提任何要求,你们爷爷连命都可以献给国家,我们更要守好本分。”

源头村兴建水库,高馥英常跪着为工人洗衣;驻村工作组无处落脚,她便主动请到家中食宿。高馥英以残疾之躯,默默践行着“自立”的真谛:不依赖、不索取、靠勤劳立足。当子女们接过母亲留下的竹编工具时,触摸到的不仅是竹条,更是两代人用生命传递的精神密码:无论境遇如何,都要挺直脊梁做人。

新时代下的家风新篇

如今,孙媳妇曾继华成为家风的新时代守护者。作为源头村广场社区党支部书记,她悉心擦拭门扇上的十二个字,如同守护家族的精神图腾。

1978年嫁入高家后,生活的重担慢慢压在了这个坚强的女人身上。婆婆高馥英残疾,丈夫高跃平罹患重病丧失重体力劳动能力,儿子手部伤残,孙子深陷抑郁。命运的重担没有压垮她。每天凌晨五点,她骑着电动车去田间采摘蔬菜赶早市。“她的菜既新鲜又便宜”,老顾客的称赞是信赖的证明。寒来暑往三十余载,双手磨出厚茧,电动车换了数辆,她始终坚持:“还有更多人需要帮扶,我们靠自己能行。”

在曾继华心中,家风是脚踏实地的行动,是推己及人的善良。为改变村居环境,她和丈夫带头清理垃圾,义务担任保洁员。丈夫虽病,仍坚持每日巡查。这份执着感动了村民,越来越多的人加入环境整治。曾继华还积极担任青山镇“周五党史课堂”讲师、“赣鄱红色娘子军”宣讲团成员等,走进工厂、学校、社区,用朴实的语言讲述先辈信仰与家风传承,在移风易俗、乡风文明建设中播撒“自立”的精神力量。

因其突出贡献,曾继华家庭先后荣获全国“最美家庭”、江西省“最美家庭”等称号,她本人也多次获评优秀共产党员、优秀党务工作者,并获“萍乡好人”等荣誉。

安源源头村的这座老宅,门轴声依旧。门内,“自立”的家风薪火相传——从革命年代的克己奉公、艰苦奋斗,到和平时期的自强不息、甘于奉献,再到新时代的勇担责任、服务社会。这生生不息的精神火种,始终在高家后人心中燃烧,照亮着他们的人生道路,也为新时代涵养优良家风、传承红色基因写下了生动注脚。

(编辑:李锡念)

来源:区委宣传部