芦溪县周炳涛:农民画里的乡土与远方

当第一缕晨光漫过芦溪的稻浪,周炳涛的画笔已在画布上醒了。那些藏在田埂褶皱里的光阴,躲在老屋瓦缝间的故事,都顺着他的指尖,变成跳跃的色块、蜿蜒的线条,这哪里是画画,分明是把故乡的呼吸,一笔一笔缝进了时光里。

中国民间文艺家协会会员、中国文促会农民画专业委员会委员、江西省美术家协会会员……这些头衔背后,是他的画早已走出芦溪的足迹。联合国总部的展厅里,他的作品曾与世界对话;法国的画廊、奥地利的美术馆中,那抹来自芦溪的浓艳曾惊艳异乡。“全国十优农民书画家”的称号、一次次全国农民画大赛的金奖,不过是十一年坚守结出的果。从初见时的心动到深耕后的笃定,每一笔勾勒里,都是他对这门艺术掏心窝子的热爱。

2014年,周炳涛与芦溪农民画的缘分悄然开启。“刚开始是被那种如火焰般跳跃的鲜艳色彩吸引,单纯想画一张出来。”他坦言,最初误以为农民画类似儿童画,直到深入创作才恍然大悟:画布背后藏着太多优秀传统文化,之前的想法实在孤陋寡闻。这份顿悟像一粒种子落进心田,让他的创作从“画一张喜欢的画”,慢慢沉淀成压在肩头的责任——这画里有祖宗的智慧,不能断在咱手里。

起步阶段的困难接踵而至,颜料的调配总达不到理想效果,线条的勾勒也缺了农民画特有的韵味,常常一幅画刚画到一半就不得不作废。但这些从未阻挡他的脚步,“边画边学,在摸索中进步”成了常态。他走遍芦溪各村,向老艺人请教,收集即将消失的传统图案和技法。为弄清一个古老民俗的细节,他曾冒大雨徒步十几里山路,找到年近九旬的老人,耐心倾听、仔细记录。就这么啃着硬骨头,画技像田埂上的庄稼,在汗水里扎了根。如今他常说:“先扎根,再开花”,每幅画的根须,都在芦溪的老故事里缠得紧紧的。

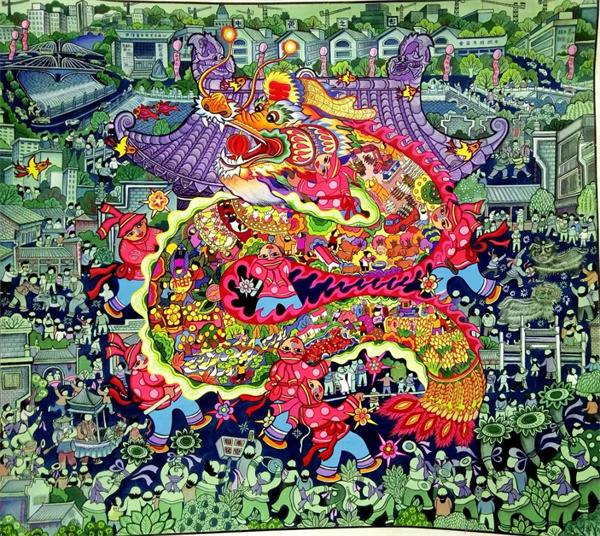

也正因如此,丰富的肌理与鲜明的地域印记,成了周炳涛画作最亮眼的标签。走进他的画室,巨幅《古城腾飞焕新颜》总先攫住目光:腾跃的古城缩龙横贯画面,鳞片红似灯笼、黄如稻垛、绿若秧田,每一片都闪着日子的光。龙身周围,庙会的鼓点仿佛从画里跳出来,赶场人的笑纹里盛着阳光;古朴的庙宇与崭新的高楼挨在一起,像祖辈与儿孙并排站着。传统与现代在浓烈的色彩里碰撞出火花,把芦溪农民画的魂,泼洒得淋漓尽致。

创作之外,周炳涛更在为芦溪农民画的“破圈”奔走。他频繁走进校园,为孩子们讲解农民画的历史与技法,手把手指导创作。课堂上,他拿出珍藏的颜料,教孩子们调配特有的鲜艳色彩,讲述每种颜色背后的寓意。“让下一代了解并热爱这门艺术,是传承的关键。”100多名学员里,不少人已在各级赛事中获奖,像一粒粒新种子,带着这门艺术往下扎根。同时,他借助国内外画展持续推广,让芦溪农民画在联合国总部、奥地利、新西兰等地绽放光彩。

暮色漫进画室时,他正给新作的稻穗添最后一笔金黄。窗外,晚归的农人哼着小调走过,脚步声与画里的集市喧闹重叠。原来,最好的传承从不是刻意守护,而是让故乡的魂,在笔墨里自然生长,年复一年,生生不息。

(编辑:李锡念)

来源:芦溪县